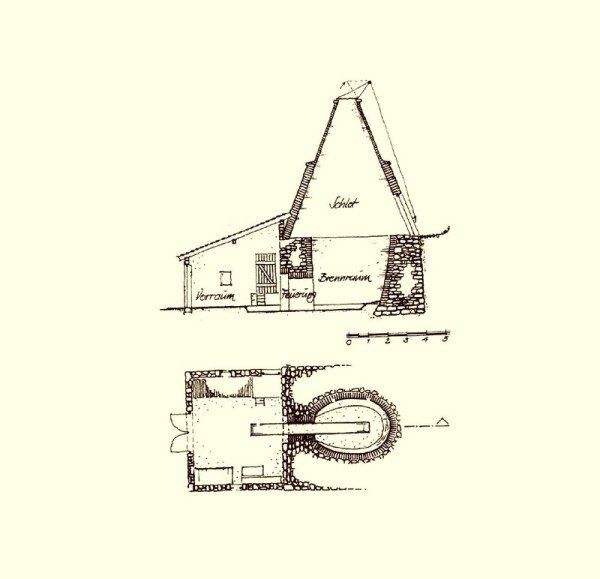

Im Brennraum wurde ein Gewölbe aus Kalksteinen errichtet. Darunter brannte das Feuer, das vom Vorraum aus mit Scheitholz mehrere Tage lang, Tag und Nacht, unterhalten wurde. Die eingefügten hölzernen Pfeifenstangen verbrannten sofort und im so entstandenen Hohlraum konnten die Abgase in den Schlot entweichen. Eine Abdeckung der Steine verteilte die Wärme gleichmäßig auf die ganze Füllung des Brennraumes und ermöglichte die Steuerung des Brennvorganges.

Kalköfen in Geretsried

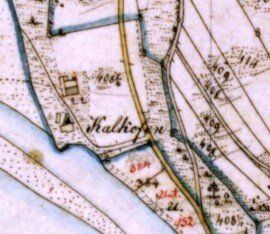

Kalkofen im Isartal im 19. Jahrhundert

Rekonstruktion des Kalkofens in Geretsried - Tattenkofener Straße

Familie Feistbauer vor ihrem Kalkofen in Einöd

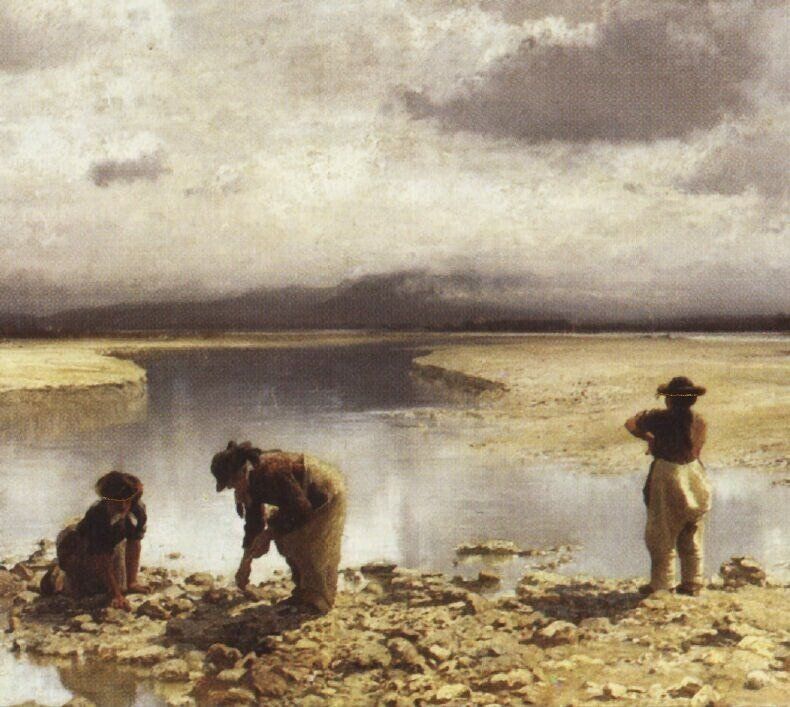

Sammeln der Kiesel in der Isar

„Stoaklauberinnen“

Frauen, sog. „Stoaklauberinnen“ sammelten in harter, schlecht bezahlter Arbeit Kalksteine im Isarbett. Die Kalkbrenner erhitzten die Isarsteine in kleinen Öfen, als Brennstoff zur Entsäuerung wurde Holz verwendet, das Ergebnis war der "Brennkalk". Der gebrannte Kalk wurde in Kalklöschpfannen mit Wasser übergossen und umgerührt. So entstand gelöschter Kalk. Nach dem Löschen wurde der "Löschkalk" in eine "Kalkgrube" entlassen (der Kalk floß aus der Kalklöschpfanne in eine Erdgrube). Dieser Kalkbrei blieb drei Wochen und länger (oft bis zu einigen Jahren) in der Grube. Der Kalk wurde mit Sand (Grubensand oder Flußsand) vermischt. Um die richtige Mörtelmischung herzustellen, war sehr viel Berufserfahrung des Mörtelmischers notwendig. Der Kalk war nicht immer gut gebrannt und der Sand hatte oftmals humose Teile, so waren die Mörtelmischungen dann auch entsprechend. Auch die Haltbarkeit des Kalkputzes war von dieser Mörtelmischung abhängig. Am Anfang dieses Jahrhunderts verwendet man immer mehr Kalkmörtel mit Zementzugabe und später nur noch Zement als Bindemittel.

Aufschichten der Kiesel im Ofen, Jägerwirt Tölz

Löschen des gebrannten Kalkes, Lenggries

Calciumcarbonat

Calciumcarbonat oder Kalk ist eine chemische Verbindung mit der chemischen Formel CaCo3. Es ist ein Calciumsalz der Kohlensäure und besteht im festen Zustand aus einem Ionengitter mit Ca2+-Ionen und CO3 2--Ionen im Verhältnis 1 : 1. Calciumcarbonat ist auf der Erde weit verbreitet. Es kommt als Mineral Kalzit bzw. Aragonit, z. B. in Kieselsteinen der Isar, aber auch in Knochen und Zähnen sowie im Außenskelett von Krebstieren, Korallen und Einzellern vor. Eine weitere Modifikation des CaCO3 ist der Valerit.

Gebrannter Kalk

Wird Kalk stark erhitzt, entsteht der gebrannte Kalk, chemisch Calciumoxyd CaO. Dies ist der "Kalk", der im Bauhandel erhältlich ist.

Gelöschter Kalk

Wird Gebrannter Kalk mit Wasser versetzt, entsteht unter starker Wärmeentwicklung gelöschter Kalk, chemisch Calciumhydroxid Ca(OH)2, das zum Kalken von Wänden und als Zusatz zu Kalkmörtel verwendet wird. An der Luft bindet gelöschter Kalk mit Hilfe von Kohlenstoffdioxid wieder zu Calciumcarbonat ab, womit sich der Kreislauf schließt.

Bauformen von Kalköfen im Isartal

Sigmund Egenberger hat diese technischen Bauten unserer Heimat zwischen 1910 und 1954 äußerst genau zeichnerisch festgehalten. Die Bilder befinden sich im Besitz des Historischen Vereins Bad Tölz. Nur wenige der vielen Öfen bestehen noch. Die meisten sind inzwischen spurlos verschwunden.

Den Lenggrieser Ofen hat man im Bauernhofmuseum nachgebaut und in zwei Bränden die Technik des Brennens in einem alten Ofen rekonstruiert. Wir besitzen deshalb genaue Maße und Pläne.

Verwendung von Kalk

Wird Kalk mit Sand vermischt spricht man von Mörtel. Mörtel und Steine sind die Bestandteile aller Häuser. Vor der Einführung des Zements gab es ohne Kalk keine steinerne Häuser oder nur Trockenmauerwerk

Fresken im Barock

Der Kalk wurde zum Weißeln und zum Verputzen der Wände verwendet. Im Barock war es dann üblich Fassaden und Innenräume, vor allen die Kirchen, zu bemalen. Auf feuchtem Kalkputz wurden Mineralfarben aufgetragen, die sich beim Aushärten des Kalkes mit diesem chemisch zu Kalkstein verbinden und somit die Farben für sehr lange Zeit haltbar machen.

Den Lenggrieser Ofen hat man im Bauernhofmuseum nachgebaut und in zwei Bränden die Technik des Brennens in einem alten Ofen rekonstruiert. Wir besitzen deshalb genaue Maße und Pläne.

Beim Jägerwirt in Bad Tölz wurde in den 80er Jahren zum letzten Mal im Isarwinkel Kalk gebrannt. Noch bestehende Öfen finden sich bei Tattenkofen, in Wallgau, in Lenggries, dort mit Schautafeln und zur Besichtigung offen. Zwei weitere, betriebsbereite Kalköfen sind in Ried bei Benediktbeuern

Geschichte

Schon im Mittelalter gewann man Kalk im Isartal. Geschichtlich nachgewiesen ist das Kalkbrennen das erste Mal im Jahr 1347. Besondere Bedeutung erlangt es im 15. Jh., als der gebrannte Kalk als Baustoff (Mörtel) immer wichtiger wurde, da die noch aus Holz erbauten Häuser immer öfter durch gemauerte ersetzt wurden. Den ersten schriftlichen Nachweis für einen Kalkofen gibt eine Urkunde von 1496, in der Herzog Albrecht IV. eine schriftliche Ordnung erteilt, wie es mit dem Kalkofen, -brennen und -transport zu halten sei. Am 28. September 1517erhielten dann „die Floßleut im Tölzer und Wolfratshauser Landgericht“ von Herzog Albrecht IV ihre „Freiheit und Ordnung" Es ging dabei um die Kalkerzeugung und dessen Verkauf, die Pflege der Brennstätten, Reduzierung des Kalkbrennens, um den Wald zu schonen und um das Verbot vom Neubau weiterer Kalköfen. Alle Kalkbrenner von Wolfratshausen und Tölz mussten in dieser Zeit Mitglieder der Floßleutezunft sein. Wer von den Bauern Floßholz erwarb, hatte es selbst zu verfrachten oder den Kalköfen anzubieten. Wohl als Ergebnis von Münchner Ratssitzungen im Jahr 1527 wurde die Floßleuteordnung von 1518 mit dem Erlass vom 27. November 1527 von dem herzoglichen Brüderpaar Wilhelm und Ludwig geändert. Der Holzkauf in den Gerichten Wolfratshausen und Tölz stünde ab sofort für jedermann frei, diese Personen dürften auch ohne Mengenbegrenzung und unabhängig davon, ob sie zum Handwerk der Floßleute gehörten, Gefäße, Holz, Flöße, Brennholz, Holzkohle, Bretter und Kalk selbst verfrachten. Damit war die Monopolstellung der Wolfratshauser und Tölzer Flößer-Zünfte gebrochen. Kurfürst Maximilian Joseph erließ am 4. April 1800 das Mandat: „.....So erlauben Wir in Unseren heroberen Staaten jedermann ohne Unterschied das Anlegen und Brennen der Ziegeln und des Kalkes .....;"

Eine kurze Zusammenfassung des Kalkbrennens

Zwanzig Kubikmeter Isarschotter wurden für einen Kalkbrand gebraucht. Weiße Isarkiesel, zuerst von Frauen in der Isar gesammelt, danach mit Fuhrwerken zum Ofen gebracht, waren der Rohstoff. Am Boden des Brennraumes errichtete man aus den Kieseln und eckigen Kalksteinen ein kleines Gewölbe, den Raum des Feuers. Darauf schüttete man mit Vorsicht die Steine, pro Brand ca. 20 t Gewicht. Vom Anbau aus, dort lagerte das Holz, unterhielt man das Feuer im Ofen und erhitzte die Steine bis zu 1000 Grad Celsius. 4 bis 6 Tage brannte das Feuer, Tag und Nacht. Bei den hohen Temperaturen wurden pro Stunde bis zu 1,5 Ster Holz verschürt. Die Hitze treibt aus den Steinen den Kohlenstoff. Sie werden chemisch umgewandelt und verlieren ihre Härte. Nach dem Erkalten und Herausräumen wurde dieser „gebrannte Kalk“ in großen Holzwannen mit Wasser verrührt, er wurde gelöscht, und kam dann in die Kalkgrube. Eine sehr gefährliche Arbeit, ungebrannter Kalk ist stark ätzend. Der Kalkbrei kocht und spritzt beim Löschen. Nach einer Ruhezeit kann er vom Maurer als Baukalk weiter verwendet werden. Das Wasser des gelöschten und verarbeiteten Kalkes verdunstet, an seiner Stelle wird Kohlenstoff aus der Luft aufgenommen. Der weiche Kalkbrei wird wieder hart wie Stein.

Lange dürfte der Ofen nicht betrieben worden sein. Der Weg bis zur Isar war doch zu weit, umfangreiche Transportleistungen waren zu erbringen. Zur damaligen Zeit gab es noch keine Tattenkofer Brücke, keine Straßen durch den Forst zur Isar. Man hatte lediglich Schneisen ausgehauen. Dazwischen führten nur aus Waldboden bestehende Wege zu den Kalkschottern der Isar. Auch war die große Zeit der Kalkbrenner an der Isar vorbei. Die aufkommende industrielle Kalkproduktion in modernen Öfen, mit Kohle beheizt, ruinierte das Geschäft. Denkbar ist, der Ofen diente lediglich für den eigenen Bedarf und für die lokale Umgebung.

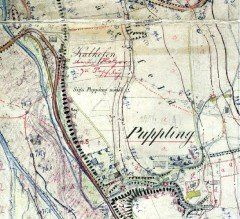

Ausschnitt aus der Topographischen Aufnahme vom Jahr 1896

Der Lange Weg, oder das Kalkofenstraßerl, wie der Weg im 20. Jahrhundert genannt wurde, war die kürzeste Verbindung von den Höfen in Geretsried, vom Kalkofen zur Isar und zum Ländplatz der Flößer. Ab hier konnte der Kalk und landwirtschaftliche Erzeugnisse nach München oder noch weiter flußabwärts geflößt werden. Der Weg besteht heute noch, ist aber durch den Friedhofszaun und der Tattenkofer Straße unterbrochen. Das Ende des Kalkofenstraßerls ist bei der alten Forstdiensthütte, der Zehnerhütte, am Isarhochufer. Die gelb eingefärbten Bestandteile der Aufnahme bedeuten: "nicht mehr vorhanden". Die Isar hat sich nach Osten verlagert, somit auch der Ländplatz. Der Weg dorthin mußte verlängert werden (rote Linie). Nach den Unterlagen und der Überlieferung soll hier beim Jägerhäusl auch ein Kalkofen gestanden haben.

Flurkarte aus dem Jahre 1810

In Einöd stehen noch heute geringe Mauerreste eines Kalkofens.

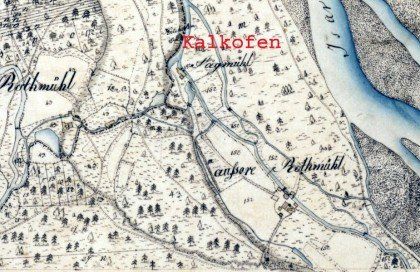

linker Kartenausschnitt 1810, rechter Ausschnitt 1864

Kalköfen in Wolfratshausen, Weidach, Nantwein und Puppling

In der Flurkarte von 1810 sind in Wolfratshausen drei Kalköfen eingezeichnet: der Noderer-Kalkofen am ehemaligen Floßkanal (etwa Mitte Gipsenweg), der Reicharts-Kalkofen ebenfalls am Floßkanal und auf Weidacher Flur

An der Straße von Wolfratshausen nach Ascholding,

kurz bevor die erste Steigung beginnt, quert ein Bach. 50 m östlich der Straße unmittelbar südlich am Hochufer des Bacheinschnittes liegen die Reste eines ehemaligen Kalkofens. Viel ist nicht mehr vorhanden. Der Aufbau ist eingestürzt. Der Brennraum reicht bis zur Höhe des Baches hinab. Die Beschickung mit Steinen erfolgte ebenerdig von oben.

Neuer Text

Zur Verdeutlichung der Lage sind die modernen Waldwege, Ortsstraßen in Gartenberg bzw. die Staatsstraße in blauer Farbe über die alte Flurkarte gelegt.

Die Aufnahme oben zeigt den Blick in den Brennraum von oben.

Lager Hochland

Im heutigen Lager Hochland befand sich auch ein Kalkofen. Er gehörte zum Mühlenkomplex der Rothmühle, einem frühneuzeitlichem "Industiegebiet".

Das Foto zeigt einen Blick in den aufgefüllten Brennraum.

Unterleiten

Genau gegenüber der Rothmühle, in Unterleiten, wurde ebenfalls ein Kalkofen betrieben. An dessen Stelle steht heue das Nebengebäude des Wohnhauses.

Die Ausschnitte aus der Flurkarte stammen aus den Jahen 1810

...und aus dem Jahr 1854

Rothmühle und Unterleiten Die Verläufe der Isar (1864 in blauer Farbe, 2009 in roter Farbe) sind über die Flurkarte von 1810 gelegt. An dieser Stelle befand sich auch eine Fähre, die in dem Ausschnitten dargestellt ist.

Quellen:

Heimatbuch Wolfratshausen

Bildnachweis:

Sammlung Schmidmeier

Landesamt für Geoinformation (früher: Bayerisches Landesvermessunsamt)

Stadtarchiv Bad Tölz

Verfasser:

Helmut Schmidmeier, Geretsried